2024年6月の記事一覧

理数科1年KCS基礎 中和の実験(6/21、28)

理数科1年生のKCS基礎の授業において、「探究のプロセス」を繰り返しながら実験に取り組むことを目的とした「中和の実験」を実施しました。初回は、酸性とアルカリ性の水溶液の質量パーセント濃度を等しくした滴定を行い、実験技能を習得するとともに、中和しない理由について班内で議論しました。今回は、中和がおこる滴定実験をした後、実験結果と前回の結果と比較して差が生じた要因を話し合いました。話し合いでは、実験操作で注意したポイントや、これまでに学習した内容を踏まえて考察し、仮説を立ててその仮説を証明する実験などを考えました。

理数科1年KCS基礎 釧路湿原巡検(6/27)

1年理数科で釧路湿原巡検を実施しました。釧路湿原国立公園は、ラムサール条約にも登録された北海道東部を代表する自然環境です。湿原環境の保全を目的とした環境調査の手法を学び、環境科学における科学的な探究手法を研修するとともに、自らが生まれ育った自然環境を科学的に理解し、親しむことを目的としています。

事前に「地表徘徊性昆虫の調査班(於 達古武湖周辺)」と、「ハンノキ林の水質調査班(於 温根内ビジターセンター周辺)」に分かれ、代表者による予察・情報共有をもとに当日を迎えました。

昆虫調査班は、さっぽろ自然調査館 渡辺 展之 様のご指導の下で、森の昆虫調査グループと沢の生き物調査グループに分かれて調査を行いました。昆虫調査ではトラップの回収と、昆虫の同定を行い、自然林と人工林の違いについて考察しました。また高さ30cm以上の稚樹について、エゾシカによる食痕の調査を行いました。午後は周辺を散策し、シカの影響を強く受けた林床の特徴について学びました。

水質調査班は、釧路国際ウェットランドセンター 新庄 久志 様のご指導の下で、pH・電気伝導度調査グループと、ハンノキの幹の直径・高さ調査グループに分かれて調査を行いました。釧路湿原内の植生が変化する地点ごとにデータを集め、植生の変化とデータの関連について考察しました。

それぞれの地域で、生徒たちは意欲的に調査し、湿原の現状について考えました。今後は、今回の実習で得られたデータを分析して、釧路湿原の環境保全について考察を行います。

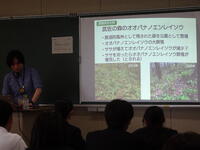

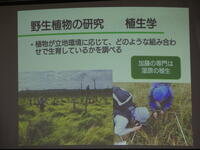

文理探究科1年KQⅠ 市立博物館出前授業(6/26)

5,6校時に、釧路市立博物館から学芸員の方々に来校いただき、出前講座を実施しました。本プログラムは、探究活動の目的や意義、基本的な手法について、学芸員という専門的な見識や経験のある立場から、実践事例や心構えなどを直接見聞することを通して、探究活動に対する意識の啓蒙を図ることを目的としています。講師の方々が学芸員になるまでの経歴や専門分野についても含めて幅広い内容でご講演いただき、今後の探究活動に生かしてほしいと思います。

<当日講演いただいた学芸員の方々・講演内容>

戸田 恭司 様 地域史「地域を知るということ」

澤田 恭平 様 考古「土の中に眠る人の歴史~考古学ってなんだろう?~」

加藤 ゆき惠 様 植物「釧路の自然について、野外調査と博物館資料からわかること」

貞國 利夫 様 鳥類・哺乳類「生き物に携わる仕事~自然史学芸員の選択肢~」

普通科2年KQⅡ 系統別探究活動(6/20~)

各グループで概ねテーマが決定したため、今回から本格的に活動が始まりました。本校では、系統別に教員がいくつかの探究グループを担当しています。化学室や生物室で実験を考えているグループや、早速図書室で調べ物をするグループ、設定したテーマについて改めて深く検討するグループなど、各々がやるべきことに取り組んでおり、今後も、楽しみながら活動を進めていくことを期待しています。

普通科2年KQⅡ 探究テーマの検討(6/6、10)

クラスごとにグループに分かれ、探究テーマの設定を検討しました。自分たちの興味のあることについて深めようとするグループや、SDGsと絡めて社会貢献をするようなテーマを考えるグループなど、それぞれ前向きに取り組んでいました。自分ごととして主体的に取り組めるテーマをもとに活動を勧められることを期待しています。

文理探究科1年KQⅠ RESAS出前講座(6/10)

6月10日(月)5,6校時に、経済産業省北海道経済産業局総務企画部企画調査課総括係長の山本 一樹 様に1学年文理探究科を対象にRESAS(地域経済分析システム)についての講義をしていただきました。RESASを用いたデータの読み取り方を、コンテストを受賞した高校生の事例を通して説明していただき、本年度は実際に端末を操作しながら演習を実施していただきました。今後の探究活動に生きる貴重な機会となりました。

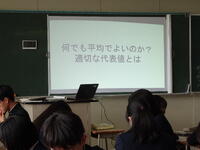

文理探究科1年KQⅠ データ思考入門(5/27、6/3)

文理探究科1年で、データ思考入門講座を実施しました。本プログラムは、考査明けに予定されているRESAS(地域経済分析システム)出前講座に向け、データを扱う上で必要となる知識・技能を身につけることを目的としています。特に、グラフの見方や因果関係・相関関係などについて扱い、データ分析には細心の注意が必要であることを学びました。

SSH校内研修(5/30)

SSH推進部主催で、「教科横断的な学習」をテーマに校内研修を開催しました。研修会では、様々な教科担当が混ざったグループに分かれて、英語科、理科、地歴公民科など教科や科目の枠にとらわれず、授業展開できる教材が作れないかを話し合いました。各教科の教科書や資料集などをもとに、熱気のこもった議論が交わされました。