SSH活動日誌

文理探究科2年 総合的な探究の時間(KQⅡ)が始まりました!(5/15)

今年度も文理探究科2年生で総合的な探究の時間(通称KQⅡ:Koryo QuestⅡ)が始まりました。

本日は各ホームルームで、決められたグループに分かれてアイスブレイクを行い、交流を深めました。

その後、グループごとに社会課題の解決を目指した探究活動をするべく、探究のためのキーワード出しを行いました。

既に活動の終盤に向かっている3年生からどんな活動を行っているのか話を聞いたり、付箋でアイデアを出し合って意見交換をするなど、どのグループも活発な活動を行っていました。

E(Expansion)プラン説明会(5/9)

5月9日(金)の5、6校時に1、2年生を対象にEプラン説明会を実施しました。Eプランとは本校のSSH事業で行っている取組の一つで、熱意のある生徒たちが、最先端の研究が行われている現場での研修や、学会発表等を行うための資金を援助するものです。説明会では過去の事例の紹介や、採択までの流れの説明が行われました。積極的に活用してくれることを期待しています。説明会ののち、1年生文理探究科ではKQのオリエンテーションが行われ、理数探究科は前回に引き続きミニ探究「紙飛行機チャレンジ」に取り組みました。

理数科1年KCS基礎 オリエンテーション(4/25)

KCS(Koryo Century Science)基礎が始まりました。

1年生に向けてのガイダンスが行われたのちに、

初めての探究活動としてミニ探究「紙飛行機チャレンジ」に取り組み、

より遠くまで飛ぶ紙飛行機を作る中で、探究のプロセスを体験的に学びました。

理数科2年KCS探究 課題探究

今年度もKCS(Koryo Century Science)探究が始まりました。

昨年度多くの利用があったことから、

新たに「探究ルーム」がもう一室設置されました。

普段の教室とは違った環境で議論することができます。

高校生ならではの柔軟な発想でいろいろなことに挑戦してほしいと思います。

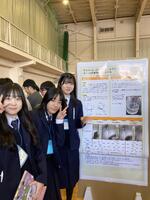

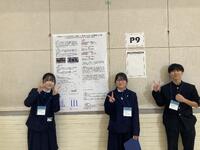

令和6年度北海道インターナショナルサイエンスフェア(HISF)&未来創造探究フェスティバル(2/7)

札幌日本大学高等学校で開催された表記大会に1年生理数探究科4名、2年生理数科7名、普通科3名で参加しました。午前はポスターセッションを行い、自分たちの活動を発表したり、他校の発表を聴くなどし、午後は口頭発表・パネルディスカッションを聴講しました。

生徒たちは発表前は緊張していましたが、いざ始まると堂々とプレゼンテーションを行うとともに、質問に対しても自分たちが調べたり取り組んできたことをもとに丁寧に対応していました。他校の生徒たちの質疑や聴講した発表に大きな刺激を受け、やる気をもって帰ってきたようです。

発表タイトル

1年生(HISFへ参加)「Relationship between growth of trees and water quality」(英語での発表)

2年生(未来創造探究フェスティバルへ参加)

「エゾシカの脂で燃料をつくる」

「グルコース、グルコサミン、N-アセチルグルコサミンのエタノールの生産性能を比較する」

「太陽光パネルを円形上に設置した場合と従来の発電量の比較」

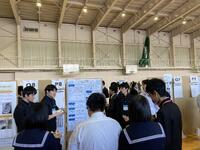

1,2年生 令和6年度SSH成果発表会(2/1)

本校の2年生による表記発表会が開催されました。理数科はKCS探究で取り組んできた課題研究、普通科はKQⅡ・総合的な探究の時間で1年間取り組んできた探究活動について、ポスター形式で発表しました。聴講者は、在校生はもちろん、運営指導委員の先生方だけでなく、コンソーシアムの方々や中学生にも来校していただいた、盛大な会になりました。発表した生徒たちは、体育館で夕日の再現実験をしたり、自作のモデルを持ち込んだりするなどして、自分たちの取り組んだ活動をなんとか伝えようと工夫していました。また、活発な議論も交わされ、今後の展望についても熱く語る場面が見受けられました。

午後に行われた運営指導委員会では、SSHの運営指導委員の先生方から講評をいただくとともに、次年度の中間評価に向けた今後の取組について意見交換を行いました。

理数探究科1年KCS基礎 化学探究②(1/28)

理数探究科では、「化学探究」を行っています。

「化学探究」とは、2年生で行うKCS探究に向けて、実験ノートの使い方、実験計画の立案方法、水溶液の分析方法の習得などを目的として実施するもので、3回に分けて行います。

2回目となる今回は、水溶液に含まれる4種類の金属イオンを特定するための実験計画を立て、その計画に沿って実験を行いました。

限られた条件の中で、どのようにすればすべての金属イオンを特定できるかをグループで議論し、検証する方法が適切かどうか考えを深めていました。想像以上に深いところまで議論が進んでいる班もあり、次回の考察・レポート作成が楽しみです。

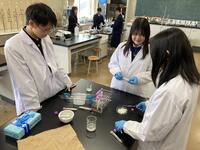

理数探究科1年KCS基礎 化学探究①(1/24)

理数探究科では、「化学探究」を行っています。

「化学探究」とは、2年生で行うKCS探究に向けて、実験ノートの使い方、実験計画の立案方法、水溶液の分析方法の習得などを目的として実施するもので、3回に分けて行います。

1回目となる今回は、金属イオンや陰イオンに関わる基礎的な内容の講義と基礎実験を行いました。

生徒は水溶液の色の変化により、水溶液に含まれる物質について議論しました。

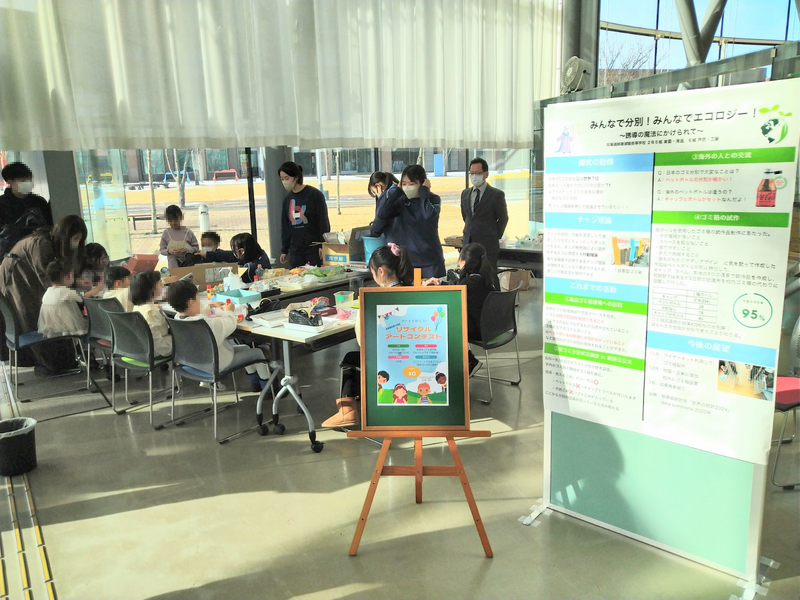

釧路市こども遊学館でリサイクルアートコンテストを実施(1/19)

釧路市こども遊学館にて、リサイクルアートコンテストを実施しました。

本取組は、普通科2年生が取り組んでいる探究活動において、「ナッジ理論を利用したゴミ分別の促進」について取り組んでいる生徒たちが発案したものです。

ゴミの分別に対する理解を促進することを目的に、小学生を対象にペットボトルキャップ、ペットボトルのラベルや空き箱などを活用して、アートを作ってもらう活動を行いました。

理数探究科1年KCS基礎 みそ汁の塩分濃度は? (12/18)

理数探究科1年生で、みそ汁の塩分濃度を調べる探究を行いました。

この探究は、目の前に用意されたみそ汁の塩分濃度を調べる方法を自分たちで考え、

「計画立案→実験→評価・検証」をグループで一通り体験するというプログラムです。

我々教員は実験に関わる口出しは一切せず、

生徒たちが使用したい実験機器などを安全に使えるように見守っていました。

生徒たちはこれまでの人生で学んだ知識をフル活用してどうすればよいのか考え、実験を進めました。