SSH活動日誌

文理探究科2年 総合的な探究の時間(KQⅡ)経過報告会(9/16)

これまでのKQⅡでの活動の経過報告会を行いました。

この報告会は、自分たちが行ってきた活動を言語化することと、活発な意見交換をすることを目的に行いました。

先週のKQⅡの時間に班ごとに活動内容をまとめ、本日はそのスライド資料を用いて他の班と交流をしました。

各人が積極的に話し合いに参加するとともに、休憩時間には、他のグループでどんな質問が出たかを聞きまわる生徒も見られ、意欲的な活動が見受けられました。

令和7年度SSH課題研究・探究活動発表会・運営指導委員会(7/18)

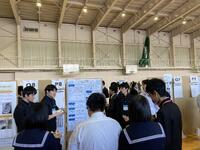

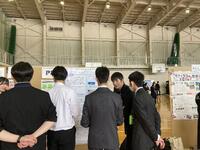

7月18日(金)に3年生の課題研究・探究活動発表会を開催しました。本年度は、従来の理数科3年生によるKCS(Koryo Century Science)の発表会に加え、普通科3年生によるKQ(Koryo Quest)の発表会も実施しました。

自分たちの成果を,理数科は英語ポスター,普通科は日本語ポスターにまとめて準備を進めてきました。当日は理数探究科1・2年生、運営指導委員の先生方や釧路管内のALTの先生方の前で、これまでの活動の説明と質疑応答を行い、積極的な受け答えが見られました。

午後は運営指導委員会が開催され、運営指導委員の先生方から、本校のSSHの取組についてご指導・ご助言をいただき、今後の本校の取組の更なる発展に向けて、活発な議論が行われました。

文理探究科1年KQⅠ RESASを使った地域医療分析(6/16~7/9)

文理探究科1年生は、RESAS(地域経済分析システム)を用いた地域医療分析の手法を学び、釧路地域の医療における課題についての探究学習に取り組みました。班ごとに学習内容をGoogleスライドでまとめ、最終日には全体での発表を行いました。今回学んだ手法を活かし、今後は「地域創生」という探究テーマに視野を拡大し、探究活動に取り組んでいきます。

理数科1年KCS基礎 力学の探究(6/20~)

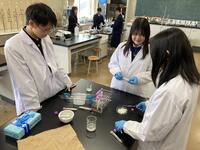

6月から7月にかけての1年KCS基礎では、力学に関する探究活動を実施しました。

液体に指を入れたとき、重さが増加する現象について、何が原因なのか仮説を立て、それを検証する実験を繰り返すことで、探究のプロセスを踏みながら科学的な思考力を養う機会となりました。

理数科1年KCS基礎 釧路湿原巡検(6/27)

1年理数探究科で釧路湿原巡検を実施しました。釧路湿原国立公園は、ラムサール条約にも登録された北海道東部を代表する自然環境です。湿原環境の保全を目的とした環境調査の手法を学び、環境科学における科学的な研究手法を研修するとともに、自らが生まれ育った自然環境を科学的に理解し、親しむことを目的としています。

事前に「地表徘徊性昆虫の調査班(於 達古武湖周辺)」と、「ハンノキ林の水質調査班(於 温根内ビジターセンター周辺)」に分かれ、代表者による予察・情報共有をもとに当日を迎えました。

昆虫調査班は、さっぽろ自然調査館 渡辺 展之 様のご指導の下で、あらかじめ仕掛けておいたトラップを回収し、森林の地表性昆虫の調査を行いました。また高さ30cm以下の稚樹について、エゾシカによる食痕の調査を行いました。午後は昆虫標本の観察学習と周辺の散策を行いました。

水質調査班は、釧路国際ウェットランドセンター 新庄 久志 様のご指導の下で、pH・電気伝導度・栄養塩類濃度の測定を行いました。釧路湿原内の植生が変化する地点ごとにデータを集め、植生の変化とデータの関連について考察しました。

それぞれの地域で、生徒たちは意欲的に調査し、湿原の現状について考えました。今後は、今回の実習で得られたデータを分析して、釧路湿原の環境保全について考察を行います。

令和7年度第1回「チーム湖陵」コンソーシアム会議

日時 令和7年(2025年)6月19日(木) 6校時(14:20~15:10)

「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」の研究指定終了に伴い、これまでの取組をスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業に継承し、一層の充実を図ることとしました。

今年度は、改めてコンソーシアムへの再登録を依頼し、コンソーシアム「チーム湖陵」を再構築しました。この日は、対面で18名、オンラインで8名が参加し、SSH事業における本校独自の探究活動の趣旨について、コンソーシアム登録メンバーとの共通理解を図るとともに、本校生徒の探究的な学習等に関する今後の計画や取組内容について共有する機会としました。

会議後、参加者は「総合的な探究の時間(KQⅡ)」で探究活動に取り組む文理探究科2年生の様子を参観し、生徒に直接質問をしたり、意見交換をすることができました。

→「チーム湖陵」コンソーシアムメンバー 一覧.pdf

→2025.6.19コンソーシアム会議資料.pdf

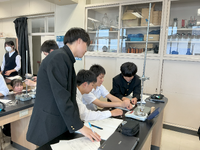

理数科1年KCS基礎 中和の実験(5/23~)

理数科1年生のKCS基礎の授業において、「探究のプロセス」を繰り返しながら実験に取り組むことを目的とした「中和の実験」を複数回にわたり実施しました。質量パーセント濃度を等しくした酸性とアルカリ性の水溶液の滴定を行うなかで実験技能を習得するとともに、中和しない理由について班内で議論しました。そして別の時間では中和がおこる滴定実験をした後、実験結果と前回の結果と比較して差が生じた要因を話し合いました。話し合いでは、実験操作で注意したポイントや、これまでに学習した内容を踏まえて考察し、仮説を立ててその仮説を証明する実験などを考えました。同時に、実験レポートにまとめることを通して、学術研究における様々なルールについても学びました。

理数探究科1年 KCS基礎 釧路湿原巡検・予察(6/19)

来週の釧路湿原巡検に向けて,各班代表者が予察を行いました.

本巡検は,水質調査グループと昆虫・シカ調査グループに分かれて行います.

水質調査グループは,温根内ビジターセンターから釧路湿原内に入り,水質調査,植生調査の手法を学びました.

昆虫・シカ調査グループは,達古武オートキャンプ場から自然林・人工林が分けられた森林に入り,ピットフォールトラップや定点観測カメラを仕掛けました.

天候もよく,釧路にしては暑い中での活動でしたが,皆来週の巡検本番に向けて一生懸命取り組んでいました.

理数探究科1,2年 阿寒湖巡検(6/13)

阿寒湖のチュウルイ湾と阿寒湖畔ビジターセンターで巡検を行いました.本研修は,阿寒湖でのフィールドワークを通して,特別天然記念物であるマリモの生態への理解を深めるとともに,生態の保全を目的とした自然科学の調査手法を学ぶことを目的としています.

今回は1年生希望者4名と2年生で課題研究でマリモを対象とするグループの5名が参加しました.釧路市教育委員会生涯学習部阿寒教育事務所マリモ研究室 尾山 洋一 様の指導のもと、実際にチュウルイ湾に生息しているマリモを観察し,阿寒湖のマリモの希少性を学ぶとともに,顕微鏡によるマリモを観察してその特性について学びました。

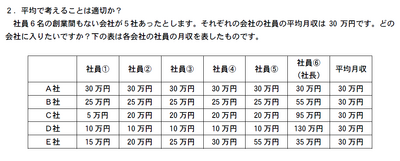

文理探究科1年KQⅠ データ思考入門(5/26、6/2)

文理探究科1年生を対象に、データ思考入門講座を実施しました。本プログラムは、考査明けに予定されているRESAS(地域経済分析システム)を使った地域医療分析に向け、データを扱う上で必要となる知識・技能を身につけることを目的としています。特に、グラフの見方や因果関係・相関関係などについて扱い、データ分析には細心の注意が必要であることを学びました。

理数探究科2年 KCS探究「課題研究テーマ検討会」(5/28)

KCS探究では,先週に引き続きSSH運営指導委員の先生方から,課題研究のテーマについてご助言をいただきました.

先生方からは,もっとやりたいことを明確化しよう,文献をたくさん読もう,など研究に従事する立場からの的確なアドバイスをいただきました.

今回の検討会をもとに,今後の課題研究の活性化につながっていくことでしょう.

理数探究科2年 KCS探究「課題研究テーマ検討会」(5/21)

今週の理数探究科2年のKCS(Koryo Century Science)探究では,SSH運営指導委員の7名の先生方から,生徒たちが設定した課題研究のテーマについてご助言をいただきました.

3月からこれまでの期間,生徒たちはグループに分かれて,これから進める課題研究のテーマについて検討してきました.今回と次回の2回の機会を用いて,設定したテーマで研究を推し進めることが可能かを運営指導委員の先生方と議論し,今後研究活動をスタートさせます.

普通科3年 総合的な探究の時間(KQⅢ)(5/22)

今年度の普通科3年生のKQⅢは,昨年度に引き続き,7月の発表会に向けて探究活動を行っています.

2月の成果発表会での反省を踏まえ,課題を明確化してより深く実験や検証を行っているグループや,これまでの活動にさらに回数を重ね,データに厚みを持たせようとするグループなど,意欲的な活動が見られます.

文理探究科2年 総合的な探究の時間(KQⅡ)(5/22)

文理探究科2年のKQ(Koryo Quest)Ⅱでは,昨年度のKQで行ったギャップ分析やChatGPTを使って考えた探究資料を持参し,先週書き出した探究ワードに加えてさらに発散思考でテーマを考えました.現時点で考えていることについて先生と話し合ったり,ホワイトボードや付箋を用いて,考えを可視化・共有しながら議論を深めていました.

この後,探究テーマを設定し,本格的な探究活動が始まります.

文理探究科1年KQⅠ 学校敷地内フィールドワーク(5/12、5/19)

文理探究科1年生は、総合的な探究の時間・KQ(学校設定科目 Koryo QuestⅠ)で、学校敷地内フィールドワーク「心躍る一枚」を実施しました。本プログラムは近年、文系理系問わず様々な分野で取り入れられている質的調査法において必須の手法とされるフィールドワークを学校敷地内でおこない、生活している領域において「普段気づいていない新しい気づき」を得ることを目的として実施しました。

生徒たちは敷地内をくまなく探索し、各々が魅力的だと感じた場所、シーンを写真に収めました。その後、各クラスに戻り、撮影した写真についてワールドカフェ形式で共有し、自ら価値を見いだす力、自分とは異なる価値観を認め合う姿勢を育成しました。

文理探究科2年 総合的な探究の時間(KQⅡ)が始まりました!(5/15)

今年度も文理探究科2年生で総合的な探究の時間(通称KQⅡ:Koryo QuestⅡ)が始まりました。

本日は各ホームルームで、決められたグループに分かれてアイスブレイクを行い、交流を深めました。

その後、グループごとに社会課題の解決を目指した探究活動をするべく、探究のためのキーワード出しを行いました。

既に活動の終盤に向かっている3年生からどんな活動を行っているのか話を聞いたり、付箋でアイデアを出し合って意見交換をするなど、どのグループも活発な活動を行っていました。

E(Expansion)プラン説明会(5/9)

5月9日(金)の5、6校時に1、2年生を対象にEプラン説明会を実施しました。Eプランとは本校のSSH事業で行っている取組の一つで、熱意のある生徒たちが、最先端の研究が行われている現場での研修や、学会発表等を行うための資金を援助するものです。説明会では過去の事例の紹介や、採択までの流れの説明が行われました。積極的に活用してくれることを期待しています。説明会ののち、1年生文理探究科ではKQのオリエンテーションが行われ、理数探究科は前回に引き続きミニ探究「紙飛行機チャレンジ」に取り組みました。

理数科1年KCS基礎 オリエンテーション(4/25)

KCS(Koryo Century Science)基礎が始まりました。

1年生に向けてのガイダンスが行われたのちに、

初めての探究活動としてミニ探究「紙飛行機チャレンジ」に取り組み、

より遠くまで飛ぶ紙飛行機を作る中で、探究のプロセスを体験的に学びました。

理数科2年KCS探究 課題探究

今年度もKCS(Koryo Century Science)探究が始まりました。

昨年度多くの利用があったことから、

新たに「探究ルーム」がもう一室設置されました。

普段の教室とは違った環境で議論することができます。

高校生ならではの柔軟な発想でいろいろなことに挑戦してほしいと思います。

令和6年度北海道インターナショナルサイエンスフェア(HISF)&未来創造探究フェスティバル(2/7)

札幌日本大学高等学校で開催された表記大会に1年生理数探究科4名、2年生理数科7名、普通科3名で参加しました。午前はポスターセッションを行い、自分たちの活動を発表したり、他校の発表を聴くなどし、午後は口頭発表・パネルディスカッションを聴講しました。

生徒たちは発表前は緊張していましたが、いざ始まると堂々とプレゼンテーションを行うとともに、質問に対しても自分たちが調べたり取り組んできたことをもとに丁寧に対応していました。他校の生徒たちの質疑や聴講した発表に大きな刺激を受け、やる気をもって帰ってきたようです。

発表タイトル

1年生(HISFへ参加)「Relationship between growth of trees and water quality」(英語での発表)

2年生(未来創造探究フェスティバルへ参加)

「エゾシカの脂で燃料をつくる」

「グルコース、グルコサミン、N-アセチルグルコサミンのエタノールの生産性能を比較する」

「太陽光パネルを円形上に設置した場合と従来の発電量の比較」

1,2年生 令和6年度SSH成果発表会(2/1)

本校の2年生による表記発表会が開催されました。理数科はKCS探究で取り組んできた課題研究、普通科はKQⅡ・総合的な探究の時間で1年間取り組んできた探究活動について、ポスター形式で発表しました。聴講者は、在校生はもちろん、運営指導委員の先生方だけでなく、コンソーシアムの方々や中学生にも来校していただいた、盛大な会になりました。発表した生徒たちは、体育館で夕日の再現実験をしたり、自作のモデルを持ち込んだりするなどして、自分たちの取り組んだ活動をなんとか伝えようと工夫していました。また、活発な議論も交わされ、今後の展望についても熱く語る場面が見受けられました。

午後に行われた運営指導委員会では、SSHの運営指導委員の先生方から講評をいただくとともに、次年度の中間評価に向けた今後の取組について意見交換を行いました。

理数探究科1年KCS基礎 化学探究②(1/28)

理数探究科では、「化学探究」を行っています。

「化学探究」とは、2年生で行うKCS探究に向けて、実験ノートの使い方、実験計画の立案方法、水溶液の分析方法の習得などを目的として実施するもので、3回に分けて行います。

2回目となる今回は、水溶液に含まれる4種類の金属イオンを特定するための実験計画を立て、その計画に沿って実験を行いました。

限られた条件の中で、どのようにすればすべての金属イオンを特定できるかをグループで議論し、検証する方法が適切かどうか考えを深めていました。想像以上に深いところまで議論が進んでいる班もあり、次回の考察・レポート作成が楽しみです。

理数探究科1年KCS基礎 化学探究①(1/24)

理数探究科では、「化学探究」を行っています。

「化学探究」とは、2年生で行うKCS探究に向けて、実験ノートの使い方、実験計画の立案方法、水溶液の分析方法の習得などを目的として実施するもので、3回に分けて行います。

1回目となる今回は、金属イオンや陰イオンに関わる基礎的な内容の講義と基礎実験を行いました。

生徒は水溶液の色の変化により、水溶液に含まれる物質について議論しました。

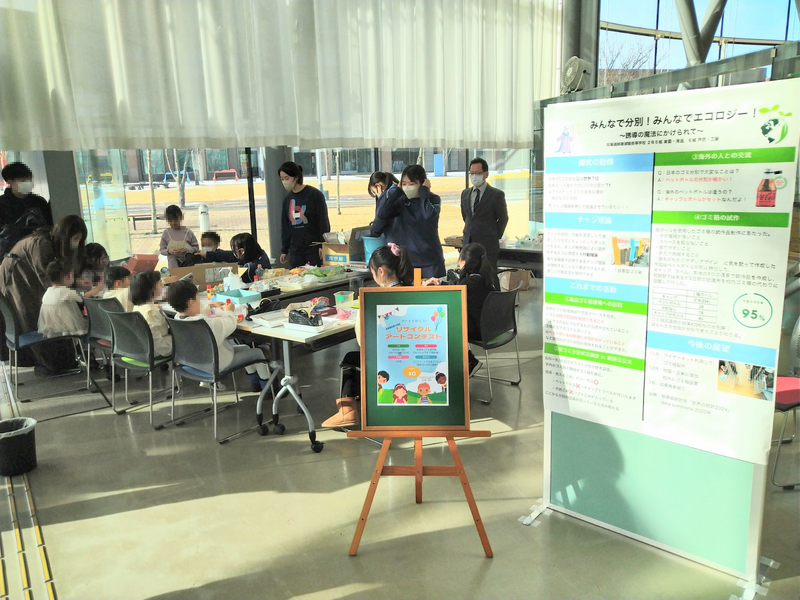

釧路市こども遊学館でリサイクルアートコンテストを実施(1/19)

釧路市こども遊学館にて、リサイクルアートコンテストを実施しました。

本取組は、普通科2年生が取り組んでいる探究活動において、「ナッジ理論を利用したゴミ分別の促進」について取り組んでいる生徒たちが発案したものです。

ゴミの分別に対する理解を促進することを目的に、小学生を対象にペットボトルキャップ、ペットボトルのラベルや空き箱などを活用して、アートを作ってもらう活動を行いました。

理数探究科1年KCS基礎 みそ汁の塩分濃度は? (12/18)

理数探究科1年生で、みそ汁の塩分濃度を調べる探究を行いました。

この探究は、目の前に用意されたみそ汁の塩分濃度を調べる方法を自分たちで考え、

「計画立案→実験→評価・検証」をグループで一通り体験するというプログラムです。

我々教員は実験に関わる口出しは一切せず、

生徒たちが使用したい実験機器などを安全に使えるように見守っていました。

生徒たちはこれまでの人生で学んだ知識をフル活用してどうすればよいのか考え、実験を進めました。

理数探究科1年「KCS基礎」釧路湿原巡検報告会(12/13)

過日実施した釧路湿原巡検で得られたデータをもとに、巡検報告会を行いました。助言者として釧路国際ウェットランドセンター技術委員長 新庄 久志 様に来校いただき、さっぽろ自然調査館 渡辺 修 様、渡辺 展之 様には、オンラインでご指導いただきました。

生徒たちは水質と湿原の植生の関係、地表性昆虫とその周辺環境、太陽光発電の増加が湿原に与える影響、シカと地表性昆虫の関連性などをテーマに、12グループに分かれてスライドを作成・発表するとともに、データの取り扱い方や仮説を立証するデータが得られなかった時の議論の方向性など、今後につながるアドバイスをいただきました。

文理探究科1年、普通科2年「KQⅡ・総合的な探究の時間」中間発表会(11/28)

11月28日(木)6,7校時にKQⅡ・総合的な探究の時間の中間発表会を行いました。

本プログラムは、普通科2年生が取り組んでいる探究活動について、ポスター形式でまとめ、発表することを通してこれまでの取組を振り返り、今後の探究活動に見通しを持たせること、また、1年生は次年度に向けて自分たちの探究活動をイメージすることを目的としています。

当日は3部に分かれて合計51件のポスター発表を実施し、発表する生徒たちは、緊張しながらも聴講者に活動内容を伝えようと一生懸命に発表していました。中にはポスター以外に探究活動で使っているものを準備しているグループも多々見受けられ、1,2年生ともに実りある会になったと感じています。

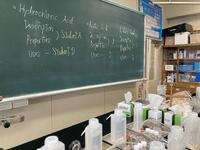

理数探究科1年KCS基礎 教科横断授業(英語・理科)(11/28)

11月28日(木)3,4時間目に英語科、理科の教科横断授業を実施しました。

3校時のSS英語では、3種類の酸について英語で書かれた文章と、英語で記載された実験プリントの読解を行いました。続けて4校時のSS化学では、生徒が3校時に読解した内容を理科教員に説明し、実験手順が正しいかを確認したのちに、3種類の酸と金属を反応させ、発生する気体の体積と反応速度のデータを取り、3種類の酸が何であるかを同定する実験を行いました。

生徒たちは、目の前に用意された実験器具をヒントに、内容をひとつひとつ確認しながら読み進めるとともに、注意して実験を行うことができました。普段の実験では、結果に注目することが多いですが、操作を熟読してから実験を進めるというのは教員にとっても新鮮でした。

理数探究科1年生、理数科2年生KCS基礎・探究 JICA研修員との交流(11/8)

理数探究科1年生、理数科2年生はJICA研修員との交流を行いました。

本プログラムは、JICA研修員との交流を通じて、本校のSSH事業で行っている取組を広く周知するとともに、課題研究で行っている内容について英語でやり取りすることにより、国際的コミュニケーション力を育成することを目的として例年実施しています。

今年度は日程の都合上オンラインでの交流となりましたが、5校時は理数探究科1年生が本校のSSH事業についてグループに分かれて発表を、6校時は理数科2年生が現在取り組んでいる課題研究の内容の説明を英語で行いました。

1年生はこの日のために下準備をしっかりと行い当日を迎えた一方で、2年生は自分たちの実験をしながら交流を行い、1年間で大きく成長していることを実感しました。

普通科2年KQⅡ 経過報告会(9/26)

9月26日(木)6,7校時にKQ(Koryo Quest)Ⅱの経過報告会を行いました。本プログラムは、KQⅡの進捗状況をまとめ、報告しあい、他グループと意見交流することで、探究のサイクル(課題設定→情報の収集→整理・分析→まとめ・表現)を回し、これまでの活動を振り返り、新たな課題を発見して、表面的ではない深まりのある探究活動の実現を目的としています。

今回はスライドでのプレゼンテーションを行い、各グループが進捗状況を報告しました。質疑応答の時間には活発な議論が行われ、探究活動の深まりを感じました。

理数科2年KCS探究 北見北斗高校理数科2学年生徒研究交流(9/24)

本校と同じくSSH事業の指定を受けている北海道北見北斗高等学校理数科2年生が本校を訪問してくれました。

本校2学年理数科の生徒と、現在進めている課題探究についてプレゼン資料をもとに意見交流を行いました。

自分の活動を言語化したり、質疑応答を行ったりすることで、改めて自身の探究活動を振り返り、見つめなおすことができました。

短い時間でしたが、生徒たちは交流を深め、別れを惜しみながらバスを見送りました。

北見北斗高校の皆さん、ありがとうございました。

理数科1年KCS基礎・3年生希望者 ブタの内臓解剖実習(9/6、9/21)

本実習はSSH事業、医進類型事業の1つとして、毎年1年生理数科と3年生の医学科・医療系の進学を希望している生徒を対象に実施しています。

今回、事前学習をもとに、ブタの内臓解剖実習を行いました。3年生の希望者は9月6日定期試験最終日の放課後に、理数科1年生は9月21日のオープンスクールの日に3時間かけて行いました。

21日は、講師酪農学園大学教授 金本 吉泰 様と、TAとして研究室の学生6名に来校いただくとともに、6日の実習を終えた3年生5名にも補助に入ってもらい、10班で実習に取り組みました。生徒たちは、事前課題で取り組んだ各臓器の部位、名称などの知識を備えて、肺の膨らむ様子や器官粘膜の触感、胆汁の臭いを確かめたり、腎臓の腎動脈に墨汁を入れて糸球体を観察したするなど、真剣な面持ちで視覚、触覚、嗅覚、聴覚をフル活用して、動物の生命と向き合いました。実習後は今回学びを与えてくれた生命に感謝し、黙祷で授業を終えました。

この経験をもとに、生命について理解をより一層深めてくれることを期待しています。

理数科1年KCS基礎・3年生希望者 ブタの内臓解剖実習事前学習(8/26)

8月26日6校時と放課後にブタの内臓解剖実習の事前学習を行いました。

本実習はSSH事業、医進類型事業の1つとして、毎年1年生理数科と3年生の医学科・医療系の進学を希望している生徒を対象に実施しています。6校時は1年生理数科40名、放課後は希望者16名を対象に、酪農学園大学教授 金本 吉泰 様の指導のもと、9月に実施する解剖実習に向けて目的や諸注意、手順を中心に学習しました。生徒たちは、動物の生命と誠心感謝の気持ちで向き合うべく、しっかりと聴講し、理解を深めました。

今後、当日までに、各内臓の部位や名称などを覚える課題に取り組み、「生命」にどう応えるのか、しっかり考えてから、9月の実習に臨みます。

令和6年度SSH生徒研究発表会@神戸国際展示場(8/7~8)

8月7日(水)、8日(木)に神戸市国際展示場で行われた「令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に、本校代表として3年生3名が参加し、KCSの授業で取り組んできた研究成果についてポスター発表を行いました。

「脱脂粉乳で実用的なプラスチックを作る」と題したポスターについて、全国の高校生や審査員の方から出た様々な質問に対して活発に意見を交わすとともに、他校の実践発表を聴講して、「どの発表も研究への熱量が凄かった」、「ポスターの作り方など、参考になった」、「代表校の発表は後輩たちにも見てほしい」と大きな刺激を受けていました。

理数科 令和6年度スーパーサイエンスハイスクールKCS課題研究発表会・運営指導委員会(7/19)

7月19日(金)に課題研究発表会を開催しました。この発表会は、本校の理数科3年生がSSHの学校設定科目KCS(Koryo Century Science)で取り組んできたことの集大成として行っています。これまで、英語でのポスター発表の準備を進めてきました。当日は理数科1・2年生、運営指導委員の先生方や釧路管内のALTの先生方の前で、課題研究の説明と質疑応答を行い、積極的な受け答えが見られました。

午後は運営指導委員会が開催され、運営指導委員の先生方から、本校のSSHの取組についてご指導・ご助言をいただき、今後の本校の取組の更なる発展に向けて、活発な議論が行われました。

普通科2年KQⅡ 外務省高校生講座(7/17)

普通科2年生を対象に、上記講座を実施しました。本講座は、理系出身の外務省員による講演により、生徒の視野を広げること、さらに今後の進路選択の一助とすることを目的として行いました。

講師に、外務省大臣官房 考査・政策評価室課長補佐 田 代 久 美 様をお招きし、演題「外務省の仕事~よりよい未来を共創する~」として、外務省の役割や業務、外交政策や国際情勢等における課題などをご講演いただくとともに、事前に受け付けていただいたアンケートにもご回答いただきました。

【以下生徒からの感想】

初心を忘れずに何事にも取り組んで欲しいという言葉が心に残りました。部活でも学校行事でもそれを胸に頑張りたいです。

私は教員志望で海外にも少し興味がある程度でしたが、今回の講演で海外への興味が強くなりました。前々から少し気になっていた海外の日本人学校についてもっと積極的に調べて将来日本人学校でも働いてみたいと思いました。

外交を行ってる方の話を聞くのは初めてだったのでとても興味深くて面白かったです。

海外の話を聞く中で私も留学したい気持ちが強くなりました。

外務省では、外交官のイメージが強く、他にも様々な職業の方が働いている、というのは今まで気づきませんでした。職業と職場が必ずしも結び付くとは限らないと知り、将来の視野が少し広がりました。質問コーナーでは、色々な答えが聞けて興味深かったです。初めの指数字やクイズなど、聞き手が参加できる講演で、楽しかったです。

文理探究科1年KQⅠ カードゲーム「2050カーボンニュートラル」出前講座(7/17、18)

文理探究科1年生を対象として、ワークショップデザイン describe with代表 高橋 優介 様をお招きして、カーボンニュートラルに関連したプログラムを実施しました。

本講座では、カードゲームを通して、過去から現在にかけて私たちが行ってきた様々な活動が、地球環境にどのような影響を与えているのかをマクロ的に俯瞰してもらい、また、私たちの価値観や考え方を振り返り、地球市民の一員として現代的な諸課題の解決を図る姿勢を育成することを目的としています。生徒たちは、ゲームを通して気候変動やカーボンニュートラルの基本的な知識を学び、カーボンニュートラルと経済成長を両立させる方法を様々な立場から模索しました。

普通科2年KQⅡ アカデミックインターンシップ(7/11)

普通科2年生全員を対象に、アカデミックインターンシップを実施しました。

このプログラムは、上級学校での講義や研究を体験し、高校生活での学びとの違いを理解するとともに、探究心や課題解決能力の育成を図り、高校卒業後のキャリア教育の一助とすることを目的としており、本校で初めての取組になります。

生徒たちはグループ毎に釧路市にある3つの上級学校(北海道教育大学釧路校 様、釧路公立大学 様、釧路工業高等専門学校 様)のうち1つに出向き、研究室見学や各学校についての説明を受けました。

また、グループで進める探究活動について、作成した「探究計画書」をもとに各校の教員に説明し、今後活動を一層進めるためのアドバイスをいただきました。

本プログラムの実施にあたり、3校から総勢30名の先生方にご協力をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。生徒の今後の活動がより有意義になるものになることを期待しています。

理数科1年生 KCS基礎 衛星画像解析入門講座②(7/12)

昨日に引き続き、北海道立総合研究機構 橋本様のご指導のもと、理数科1年生対象に衛星画像解析入門講座を実施しました。第2日目の本日は、RGBスペクトル等のデータ解析に関して研修を行いました。生徒は各自のBYOD端末を用いて、ImageJ.JSというブラウザサイトで、画像データをもとに距離を測定する方法や、画像に写された場所のNDVI(植生指数)を求めるための画像処理方法について学びを深めました。

次回は来週、釧路湿原について、衛星画像の解析手法についてオンラインにて研修を実施する予定です。

理数科1年生KCS基礎 衛星画像解析入門講座①(7/11)

理数科1年生はKCS基礎の授業で北海道立総合研究機構 森林研究本部 林業試験場 研究職員 橋 本 朝 陽 様を講師としてお招きし、衛星画像解析入門講座を実施しました。本講座は、第Ⅲ期のSSH事業で育成を目指すコンピテンスのうち、創造力のコンピテンスとして位置づけている「多視点性」の獲得、さらに探究力のコンピテンスとして位置づけている「情報収集力」、「情報整理力」等を育成することを目的として、3日間日程で実施を予定しています。

第1日目の本日は、GIS(地理情報システム)やリモートセンシング技術に関する研修を行いました。ドローンを扱った技術についても講義があり、グラウンド・体育館で実際にドローンの飛行についての研修も行っていただきました。第2日目は、体育館で撮影した画像データを解析する講座を予定しています。

理数科1年KCS基礎 中和の実験(6/21、28)

理数科1年生のKCS基礎の授業において、「探究のプロセス」を繰り返しながら実験に取り組むことを目的とした「中和の実験」を実施しました。初回は、酸性とアルカリ性の水溶液の質量パーセント濃度を等しくした滴定を行い、実験技能を習得するとともに、中和しない理由について班内で議論しました。今回は、中和がおこる滴定実験をした後、実験結果と前回の結果と比較して差が生じた要因を話し合いました。話し合いでは、実験操作で注意したポイントや、これまでに学習した内容を踏まえて考察し、仮説を立ててその仮説を証明する実験などを考えました。

理数科1年KCS基礎 釧路湿原巡検(6/27)

1年理数科で釧路湿原巡検を実施しました。釧路湿原国立公園は、ラムサール条約にも登録された北海道東部を代表する自然環境です。湿原環境の保全を目的とした環境調査の手法を学び、環境科学における科学的な探究手法を研修するとともに、自らが生まれ育った自然環境を科学的に理解し、親しむことを目的としています。

事前に「地表徘徊性昆虫の調査班(於 達古武湖周辺)」と、「ハンノキ林の水質調査班(於 温根内ビジターセンター周辺)」に分かれ、代表者による予察・情報共有をもとに当日を迎えました。

昆虫調査班は、さっぽろ自然調査館 渡辺 展之 様のご指導の下で、森の昆虫調査グループと沢の生き物調査グループに分かれて調査を行いました。昆虫調査ではトラップの回収と、昆虫の同定を行い、自然林と人工林の違いについて考察しました。また高さ30cm以上の稚樹について、エゾシカによる食痕の調査を行いました。午後は周辺を散策し、シカの影響を強く受けた林床の特徴について学びました。

水質調査班は、釧路国際ウェットランドセンター 新庄 久志 様のご指導の下で、pH・電気伝導度調査グループと、ハンノキの幹の直径・高さ調査グループに分かれて調査を行いました。釧路湿原内の植生が変化する地点ごとにデータを集め、植生の変化とデータの関連について考察しました。

それぞれの地域で、生徒たちは意欲的に調査し、湿原の現状について考えました。今後は、今回の実習で得られたデータを分析して、釧路湿原の環境保全について考察を行います。

文理探究科1年KQⅠ 市立博物館出前授業(6/26)

5,6校時に、釧路市立博物館から学芸員の方々に来校いただき、出前講座を実施しました。本プログラムは、探究活動の目的や意義、基本的な手法について、学芸員という専門的な見識や経験のある立場から、実践事例や心構えなどを直接見聞することを通して、探究活動に対する意識の啓蒙を図ることを目的としています。講師の方々が学芸員になるまでの経歴や専門分野についても含めて幅広い内容でご講演いただき、今後の探究活動に生かしてほしいと思います。

<当日講演いただいた学芸員の方々・講演内容>

戸田 恭司 様 地域史「地域を知るということ」

澤田 恭平 様 考古「土の中に眠る人の歴史~考古学ってなんだろう?~」

加藤 ゆき惠 様 植物「釧路の自然について、野外調査と博物館資料からわかること」

貞國 利夫 様 鳥類・哺乳類「生き物に携わる仕事~自然史学芸員の選択肢~」

普通科2年KQⅡ 系統別探究活動(6/20~)

各グループで概ねテーマが決定したため、今回から本格的に活動が始まりました。本校では、系統別に教員がいくつかの探究グループを担当しています。化学室や生物室で実験を考えているグループや、早速図書室で調べ物をするグループ、設定したテーマについて改めて深く検討するグループなど、各々がやるべきことに取り組んでおり、今後も、楽しみながら活動を進めていくことを期待しています。

普通科2年KQⅡ 探究テーマの検討(6/6、10)

クラスごとにグループに分かれ、探究テーマの設定を検討しました。自分たちの興味のあることについて深めようとするグループや、SDGsと絡めて社会貢献をするようなテーマを考えるグループなど、それぞれ前向きに取り組んでいました。自分ごととして主体的に取り組めるテーマをもとに活動を勧められることを期待しています。

文理探究科1年KQⅠ RESAS出前講座(6/10)

6月10日(月)5,6校時に、経済産業省北海道経済産業局総務企画部企画調査課総括係長の山本 一樹 様に1学年文理探究科を対象にRESAS(地域経済分析システム)についての講義をしていただきました。RESASを用いたデータの読み取り方を、コンテストを受賞した高校生の事例を通して説明していただき、本年度は実際に端末を操作しながら演習を実施していただきました。今後の探究活動に生きる貴重な機会となりました。

文理探究科1年KQⅠ データ思考入門(5/27、6/3)

文理探究科1年で、データ思考入門講座を実施しました。本プログラムは、考査明けに予定されているRESAS(地域経済分析システム)出前講座に向け、データを扱う上で必要となる知識・技能を身につけることを目的としています。特に、グラフの見方や因果関係・相関関係などについて扱い、データ分析には細心の注意が必要であることを学びました。

SSH校内研修(5/30)

SSH推進部主催で、「教科横断的な学習」をテーマに校内研修を開催しました。研修会では、様々な教科担当が混ざったグループに分かれて、英語科、理科、地歴公民科など教科や科目の枠にとらわれず、授業展開できる教材が作れないかを話し合いました。各教科の教科書や資料集などをもとに、熱気のこもった議論が交わされました。

理数科2年生KCS探究 課題研究テーマ設定検討会(5/15,5/22)

KCS探究の授業で、外部指導者(SSH運営指導委員)の先生方からオンラインで指導・助言を受けました。設定したテーマや研究仮説、計画の実現について鋭い指摘やお褒めの言葉などをいただき、今後の研究活動を円滑に進めるための良い機会となりました。

普通科2年KQⅡ 先行研究の調べ方(5/14)

普通科2年ではKQ(Koryu Quest)Ⅱが始まりました。今回は参考文献や先行研究の検索の方法を学習しました。今後は生徒の成長を客観的に評価するAi GROWの結果を参考に、グループに分かれて探究活動を行います。探究活動では、近隣の大学や高専の先生方に相談する機会も設けていただく予定であり、生徒の活発な活動を期待しています。