SSH活動日誌

令和7年度SSH課題研究・探究活動発表会・運営指導委員会(7/18)

7月18日(金)に3年生の課題研究・探究活動発表会を開催しました。本年度は、従来の理数科3年生によるKCS(Koryo Century Science)の発表会に加え、普通科3年生によるKQ(Koryo Quest)の発表会も実施しました。

自分たちの成果を,理数科は英語ポスター,普通科は日本語ポスターにまとめて準備を進めてきました。当日は理数探究科1・2年生、運営指導委員の先生方や釧路管内のALTの先生方の前で、これまでの活動の説明と質疑応答を行い、積極的な受け答えが見られました。

午後は運営指導委員会が開催され、運営指導委員の先生方から、本校のSSHの取組についてご指導・ご助言をいただき、今後の本校の取組の更なる発展に向けて、活発な議論が行われました。

文理探究科1年KQⅠ RESASを使った地域医療分析(6/16~7/9)

文理探究科1年生は、RESAS(地域経済分析システム)を用いた地域医療分析の手法を学び、釧路地域の医療における課題についての探究学習に取り組みました。班ごとに学習内容をGoogleスライドでまとめ、最終日には全体での発表を行いました。今回学んだ手法を活かし、今後は「地域創生」という探究テーマに視野を拡大し、探究活動に取り組んでいきます。

理数科1年KCS基礎 力学の探究(6/20~)

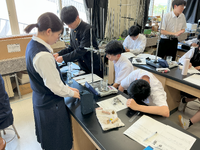

6月から7月にかけての1年KCS基礎では、力学に関する探究活動を実施しました。

液体に指を入れたとき、重さが増加する現象について、何が原因なのか仮説を立て、それを検証する実験を繰り返すことで、探究のプロセスを踏みながら科学的な思考力を養う機会となりました。

理数科1年KCS基礎 釧路湿原巡検(6/27)

1年理数探究科で釧路湿原巡検を実施しました。釧路湿原国立公園は、ラムサール条約にも登録された北海道東部を代表する自然環境です。湿原環境の保全を目的とした環境調査の手法を学び、環境科学における科学的な研究手法を研修するとともに、自らが生まれ育った自然環境を科学的に理解し、親しむことを目的としています。

事前に「地表徘徊性昆虫の調査班(於 達古武湖周辺)」と、「ハンノキ林の水質調査班(於 温根内ビジターセンター周辺)」に分かれ、代表者による予察・情報共有をもとに当日を迎えました。

昆虫調査班は、さっぽろ自然調査館 渡辺 展之 様のご指導の下で、あらかじめ仕掛けておいたトラップを回収し、森林の地表性昆虫の調査を行いました。また高さ30cm以下の稚樹について、エゾシカによる食痕の調査を行いました。午後は昆虫標本の観察学習と周辺の散策を行いました。

水質調査班は、釧路国際ウェットランドセンター 新庄 久志 様のご指導の下で、pH・電気伝導度・栄養塩類濃度の測定を行いました。釧路湿原内の植生が変化する地点ごとにデータを集め、植生の変化とデータの関連について考察しました。

それぞれの地域で、生徒たちは意欲的に調査し、湿原の現状について考えました。今後は、今回の実習で得られたデータを分析して、釧路湿原の環境保全について考察を行います。

令和7年度第1回「チーム湖陵」コンソーシアム会議

日時 令和7年(2025年)6月19日(木) 6校時(14:20~15:10)

「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」の研究指定終了に伴い、これまでの取組をスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業に継承し、一層の充実を図ることとしました。

今年度は、改めてコンソーシアムへの再登録を依頼し、コンソーシアム「チーム湖陵」を再構築しました。この日は、対面で18名、オンラインで8名が参加し、SSH事業における本校独自の探究活動の趣旨について、コンソーシアム登録メンバーとの共通理解を図るとともに、本校生徒の探究的な学習等に関する今後の計画や取組内容について共有する機会としました。

会議後、参加者は「総合的な探究の時間(KQⅡ)」で探究活動に取り組む文理探究科2年生の様子を参観し、生徒に直接質問をしたり、意見交換をすることができました。

→「チーム湖陵」コンソーシアムメンバー 一覧.pdf

→2025.6.19コンソーシアム会議資料.pdf

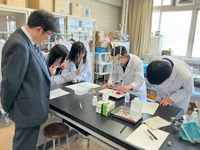

理数科1年KCS基礎 中和の実験(5/23~)

理数科1年生のKCS基礎の授業において、「探究のプロセス」を繰り返しながら実験に取り組むことを目的とした「中和の実験」を複数回にわたり実施しました。質量パーセント濃度を等しくした酸性とアルカリ性の水溶液の滴定を行うなかで実験技能を習得するとともに、中和しない理由について班内で議論しました。そして別の時間では中和がおこる滴定実験をした後、実験結果と前回の結果と比較して差が生じた要因を話し合いました。話し合いでは、実験操作で注意したポイントや、これまでに学習した内容を踏まえて考察し、仮説を立ててその仮説を証明する実験などを考えました。同時に、実験レポートにまとめることを通して、学術研究における様々なルールについても学びました。

理数探究科1年 KCS基礎 釧路湿原巡検・予察(6/19)

来週の釧路湿原巡検に向けて,各班代表者が予察を行いました.

本巡検は,水質調査グループと昆虫・シカ調査グループに分かれて行います.

水質調査グループは,温根内ビジターセンターから釧路湿原内に入り,水質調査,植生調査の手法を学びました.

昆虫・シカ調査グループは,達古武オートキャンプ場から自然林・人工林が分けられた森林に入り,ピットフォールトラップや定点観測カメラを仕掛けました.

天候もよく,釧路にしては暑い中での活動でしたが,皆来週の巡検本番に向けて一生懸命取り組んでいました.

理数探究科1,2年 阿寒湖巡検(6/13)

阿寒湖のチュウルイ湾と阿寒湖畔ビジターセンターで巡検を行いました.本研修は,阿寒湖でのフィールドワークを通して,特別天然記念物であるマリモの生態への理解を深めるとともに,生態の保全を目的とした自然科学の調査手法を学ぶことを目的としています.

今回は1年生希望者4名と2年生で課題研究でマリモを対象とするグループの5名が参加しました.釧路市教育委員会生涯学習部阿寒教育事務所マリモ研究室 尾山 洋一 様の指導のもと、実際にチュウルイ湾に生息しているマリモを観察し,阿寒湖のマリモの希少性を学ぶとともに,顕微鏡によるマリモを観察してその特性について学びました。

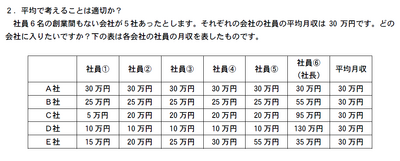

文理探究科1年KQⅠ データ思考入門(5/26、6/2)

文理探究科1年生を対象に、データ思考入門講座を実施しました。本プログラムは、考査明けに予定されているRESAS(地域経済分析システム)を使った地域医療分析に向け、データを扱う上で必要となる知識・技能を身につけることを目的としています。特に、グラフの見方や因果関係・相関関係などについて扱い、データ分析には細心の注意が必要であることを学びました。

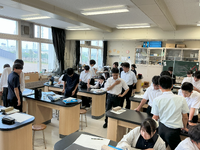

理数探究科2年 KCS探究「課題研究テーマ検討会」(5/28)

KCS探究では,先週に引き続きSSH運営指導委員の先生方から,課題研究のテーマについてご助言をいただきました.

先生方からは,もっとやりたいことを明確化しよう,文献をたくさん読もう,など研究に従事する立場からの的確なアドバイスをいただきました.

今回の検討会をもとに,今後の課題研究の活性化につながっていくことでしょう.